В условиях социально-экономической нестабильности – в годы Гражданской войны, крестьянских выступлений и голода – вопросы образования неизбежно отступили на дальний план. Большинство школ Южного Зауралья были просто закрыты, в оставшихся учебных заведениях обучение велось нерегулярно или почти не велось.

В лучшую сторону ситуация в местном образовании начала меняться с 1923 года, когда государство увеличило расходы, в первую очередь, на развитие начальных школ, и после утверждения в 1925 году постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О введении в РСФСР всеобщего начального обучения и о построении школьной сети». Школы действительно начали открываться, пусть в неприспособленных и плохо отапливаемых в холодные периоды года помещениях. Учебный процесс постепенно налаживался, несмотря на острую нехватку письменных принадлежностей, учебников, школьной мебели, а также педагогических кадров.

Рассматривая школу как аванпост идеологической и культурной работы, власть пробовала разные формы её устройства и содержательного наполнения. Например, было отменено традиционное предметное обучение, много внимания уделялось политграмоте, обществоведению, атеистическому и трудовому воспитанию. Не все эксперименты были удачными, но одновременно появилось и много положительного, например, отмена физических наказаний, школьное самоуправление, физкультура как отдельный предмет, различные кружки, приусадебные хозяйства, наконец, всеобщность и бесплатность обучения.

В итоге в 1920-е годы сформировалась следующая система школьного образования: I ступень – 4-летняя начальная школа; 7-летняя школа в городах (на селе это ШКМ – школы крестьянской молодёжи); II ступень – это 5-9 классы, дававшие возможность поступления в высшие учебные заведения. Особое место в системе образования нашего края занимали школы крестьянской молодёжи. Они не только давали крестьянам общее образование, но и одновременно знакомили с основами сельскохозяйственного производства, что, безусловно, способствовало повышению культурного уровня крестьянства. Кроме того, в нашем крае появились национальные школы, например, татаро-башкирская школа в Кургане; стало развиваться профессионально-техническое обучение, например, открылись сельскохозяйственный техникум, педагогические курсы и др.

Однако вовлечь всех детей в процесс обучения, несмотря на все усилия, не удавалось. Даже к концу нэпа в 1927/28 учебном году в Курганском округе обучалось только 65% детей, в Шадринском – 63%. Одна из причин – плохое материальное положение населения. Некоторые дети не ходили в школу из-за отсутствия верхней одежды или обуви, а также недоучивались из-за необходимости работать.

В 1920-е годы именно дети оказались наиболее уязвимой социальной категорией, даже те, кто жил в семьях. Многие голодали, часто болели, не получая квалифицированную помощь, высока была детская смертность, особенно в младенчестве. Если же говорить о беспризорных, то их повседневность складывалась из отсутствия самых элементарных вещей – еды, одежды и жилья. В связи с массовой беспризорностью открывались многочисленные детские дома в городе и в сельской местности. Зачастую условия жизни в них были не менее ужасными – дети спали на полу, жили впроголодь, мёрзли, но всё-таки это было лучше, чем скитаться по улицам. «Недели помощи», благотворительные спектакли, шефская поддержка детдомов предприятиями отчасти помогали скудному местному бюджету в содержании беспризорников. Чуть лучше было в детских трудовых коммунах, например, в Илецко-Иковской коммуне Курганского округа, где подростки занимались полеводством и животноводством, что давало возможность прокормиться, работали в местных кузницах, на мельницах, получая за это деньги.

Во второй половине 1920-х годов число беспризорников, соответственно, и число детдомов заметно сократилось – это стало одним из достижений социальной политики советского государства в годы нэпа.

Одновременно с формированием системы образования все силы были брошены на ликвидацию неграмотности. Более 80% сельского и около 75% городского населения Южного Зауралья было неграмотным. Даже названия уполномоченных органов говорили об острой актуальности этого вопроса – это были Чрезвычайные комиссии по ликвидации неграмотности. Они появились в Курганском и Шадринском уездах в 1920 году.

В 1922 году в Шадринске работали 4 школы ликбеза (ликвидация безграмотности), в Кургане в 1923 году действовали 9 пунктов по ликвидации безграмотности. Но этого было недостаточно. Для привлечения населения к ликбезу использовались разнообразные методы – агитация на митингах, собраниях рабочих и сельских сходах, спектакли, регулярные публикации в местной прессе. Отделения массового добровольного общества «Долой неграмотность» (ОДН) не только призывали идти на ликпункты, но и закупали для них учебники, карандаши, гусиные перья. Тем не менее, уровень грамотности в среднем по Зауралью поднялся на 13%, но был ниже, чем по Уралу и РСФСР. В основном неграмотность была ликвидирована среди городского населения.

Становление советской школы, ликвидация безграмотности были частью широкой культурно-просветительской работы среди населения как одного из важнейших направлений государственной политики. Её проводниками стали учреждения культуры: библиотеки, клубы, драмтеатры, кинотеатры, народные дома, избы-читальни. В начале 1920-х годов в Южном Зауралье действовали 520 изб-читален, 177 библиотек, 123 клуба и народных дома.

Значительную роль в общественной и культурной жизни населения играли избы-читальни. Здесь ставились спектакли, проводились антирелигиозные диспуты, работали спортивные, музыкальные, драматические, научные кружки. Например, в Шадринском округе желающие могли посетить кружок по полеводству под руководством Терентия Семёновича Мальцева. В некоторых избах-читальнях можно было научиться играть на гитаре или балалайке, провести время за шахматами и шашками. Культурному развитию и социальной адаптации сельского населения способствовали «Дома крестьянина», построенные и в Кургане, и Шадринске на народные деньги. Здесь можно было пообедать и при необходимости переночевать, прочитать журнал или газету, получить совет юриста, послушать образовательную лекцию. Народным достоянием были объявлены книги. Они изымались из частных библиотек и передавались в государственные. Так создавались стационарные, передвижные, национальные, публичные, ведомственные библиотеки. Главное, что они стали доступны широкому кругу читателей, воспитывая интерес и привычку регулярного чтения.

Более широкие задачи ставились перед прессой: повышение культурного уровня населения, распространение научных знаний, политическое просвещение, пропаганда идей социализма. Местные издания 1920-х годов, например, «Красный Курган», «Трудовая правда», «Рабоче-крестьянская правда», «Путь просвещенца» широко освещали события, ориентируясь на региональную специфику. Это, в первую очередь, вопросы развития полеводства и животноводства, труд и быт деревни. Значительная часть публикаций была направлена на женщин и молодёжь, которых государство рассматривало в качестве активных субъектов реализации своей политики. Много внимания уделялось разъяснению социально-политической обстановки в стране и за рубежом.

В редакциях местных газет начинали свою творческую деятельность наши известные земляки. Например, корреспондент Яков Власов, впоследствии член Союза журналистов СССР, или селькор, корреспондент и заведующий избой-читальней Николай Глебов, будущий писатель.

Интересным явлением тех лет стали устные газеты. Они ярко и образно показывали события деревенской жизни, высмеивая тех, кто был против мероприятий Советской власти. Корреспонденты зачитывали собранные сведения перед крестьянами, а местные любители театрального искусства разыгрывали сценки по ролям. Устная газета могла дополняться хоровыми номерами, игрой советских пластинок на граммофоне.

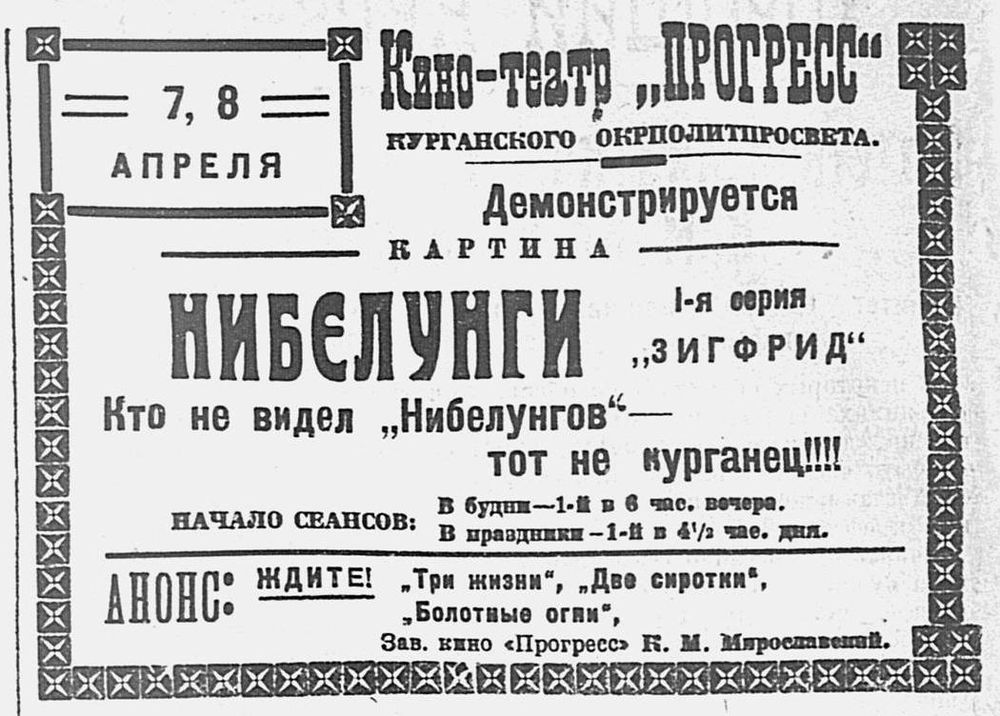

Важнейшим культурным институтом в советское время становится кино. В годы нэпа в нашем регионе, как и по всей стране, растёт число кинотеатров в городах, в крупных сёлах устанавливаются стационарные киноустановки, активно используются так называемые кинопередвижки. В середине 1920-х годов в Шадринском и Курганском округах действовали 21 кинопередвижка и 6 стационарных киноустановок. Но этого было недостаточно, чтобы «приблизить кино к населению», как писала газета «Красный Курган».

Но если с кинематографом жители Южного Зауралья, прежде всего горожане, познакомились ещё в дореволюционное время, то радио стало для всех поистине новым явлением. Уже в 1925 году на улицах Кургана и Шадринска были установлены громкоговорители, постепенно они появились в сельской местности. Для коллективного прослушивания радиоприёмников, установленных в избах-читальнях, народ специально собирался по вечерам.

За культурное воспитание трудящихся выступали театры, как профессиональные, так и любительские. По своей популярности театральное дело в те годы превосходило киноискусство. Благодаря своим выразительным средствам и разнообразным художественным формам театр был эффективен для агитационной работы, давал широкие возможности для экспериментов – ставились спектакли-митинги, буффонады и т.п. В Кургане, например, действовала Мастерская революционной миниатюры или, сокращённо, театр Марем. Одна из целей его существования – отвлечение трудящихся от пьянства. В репертуаре местных театров были пьесы революционного содержания, ставились произведения А. Островского и Н. Гоголя.

В 1920-е годы создавались музеи, начиналось краеведческое движение, почти у каждого профсоюза, промышленного предприятия или крупного учреждения был свой клуб, где рабочие и служащие могли культурно отдохнуть, провести время, с журналом в руках или играя в настольные игры.

Годы нэпа, таким образом, стали временем оживления и обновления культурной жизни населения, появления разнообразия форм культурного досуга, расширения сети культурных учреждений. Кинозалы, театры, библиотеки, музеи, клубы сформировали культурное пространство Южного Зауралья.

![Дом культуры железнодорожников в г. Кургане. [1920-е гг.]](https://history.kurgan.pro/wp-content/uploads/2018/01/10_ok-2.jpg)