- Глава 18.2. Причины и обстоятельства перехода к новой экономической политике

- Глава 18.4. Промышленность и торговля

К началу нэпа сельское хозяйство находилось в плачевном состоянии. Посевная площадь Челябинской губернии уменьшилась с 1696 тысяч десятин в 1916 году до 1448 тысяч десятин в 1920 году, валовой сбор хлеба упал соответственно с 58,4 млн пудов до 19,9 млн пудов. В 1920 году по Курганскому, Челябинскому и Шадринскому уездам поголовье крупного рогатого скота уменьшилось от уровня 1916 года на 27,6%, овец – на 28,3%.

Упадок этой отрасли был особенно ощутим, так как сельское хозяйство – основа экономики края. Для восстановления сельского хозяйства местные власти использовали целый комплекс мероприятий, среди которых были борьба с вредителями растений, внедрение основ зоотехники, организация питомников, в целом повышение агрономической культуры населения. Для распространения сельскохозяйственных знаний использовалась местная печать, где регулярно публиковались призывы к крестьянам и практические советы по грамотному ведению хозяйства. Главное, что благодаря нэпу крестьяне получили стимулы к оживлению сельскохозяйственной деятельности. Всё это пусть постепенно, но возвращало сельское хозяйство к жизни.

Переломным стал 1923 год, когда заметно возросли размеры посевов, повысилась урожайность, увеличилось поголовье скота. В 1927-1928 годах восстановление сельского хозяйства Южного Зауралья в целом завершилось и даже значительно превзошло дореволюционный уровень почти по всем показателям, повысилось качество сельскохозяйственного производства.

Одним из положительных результатов нэпа было возрождение потребительской и сельскохозяйственной кооперации. Первая была призвана обеспечить крестьян промышленными товарами, вторая – помогала им более эффективно организовать сельскохозяйственное производство.

Основными формами коллективных сельскохозяйственных предприятий в Южном Зауралье были артели, коммуны и ТОЗы. Например, в 1924 году на территории Курганского округа было зарегистрировано 19 артелей. Самой многочисленной была артель «Восток» в Чашинском районе, объединившая 99 человек, довольно крупными были артели в Марайском и Куртамышском районах.

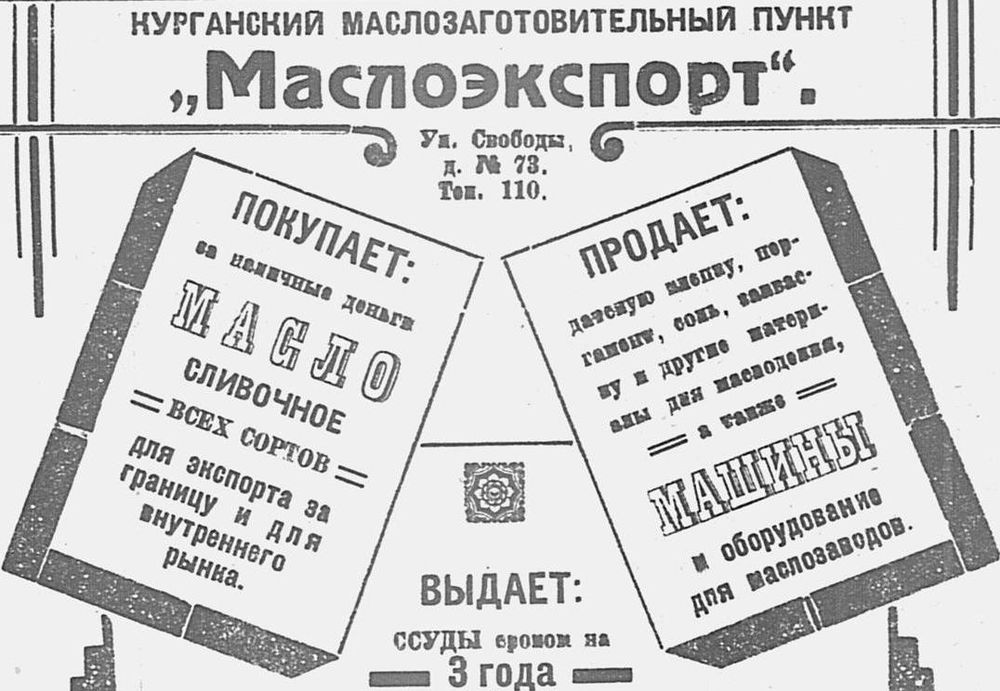

Производственно-сбытовые кооперативы региона в 1920-е годы были представлены маслодельными и сыроваренными артелями, молочными и животноводческим товариществами, которые возродились также благодаря нэпу. В январе 1924 года в Кургане на окружном съезде представителей 197 кооперативов было решено объединиться в «Маслосоюз». Среди задач, на решение которых была направлена деятельность «Маслосоюза», были следующие: координация деятельности артелей, достижение максимальных выгод от молочного скотоводства, улучшение и удешевление техники производства масла, повышение его качества.

Помимо артелей – традиционных коллективных организаций крестьян – создаются и совершенно новые, такие как сельскохозяйственные коммуны и товарищества. Наиболее бедные слои сельского населения предпочитали именно коммуну. Первые коммуны возникли в 1920 году. В дальнейшем с увеличением государственной помощи число артелей и коммун продолжало расти. В 1925 году в Курганском округе сельскохозяйственные кооперативы объединяли 29% крестьянских хозяйств, в Шадринском округе – 31,5%.

К октябрю 1928 года в Курганском округе было 29 коммун, 94 сельхозартели и 108 товариществ по обработке земли. Коллективные формы сельскохозяйственных предприятий Южного Зауралья были традиционно привлекательны, так как отвечали экономическим интересам большинства крестьян.

![Зерновой элеватор. Варгаши. [1920-е гг.]](https://history.kurgan.pro/wp-content/uploads/2018/01/3_ok.jpg)